医療法人の持分譲渡

医療法人の持分譲渡

出資持分の譲渡の定義

医療法人に対する出資持分を買い取ることにより、経営権を得る手段

具体的内容

出資持分とは、旧法人(持分ありの医療法人)で、医療法人の設立時に金銭等の出資を行った者が、その出資額に応じて法人の資産に対してもっている財産権です。

いわゆる株式会社でいうところの株式のようなものです。

正確には若干違うのですが、ここでは似たようなものと考えてください。

この持分を買い取ることにより、医療法人の所有者たる地位(社員の地位)を取得して、法人の経営に携わることができるようになります。

他のスキームとの比較と位置づけ

| 事業譲渡 | 持分の譲渡 | 合併 | 法人格の売買 | |

|---|---|---|---|---|

| 対象 | 旧法人 新法人 個人診療所 | 旧法人 | 新法人 旧法人 | 新法人 旧法人 |

| メリット | 契約内容に柔軟性がある 隠れ債務のおそれがない | 手続きが簡便 (持分の買取り+理事長・役員の変更) | 包括承継なので権利の取りもらしがない | 法人格を取得すれば銀行融資を受けやすい |

| デメリット | 手続きが煩雑 | 持分の評価額が高額になりすぎる | 隠れ債務のおそれ旧法人(持分あり)の場合、持分の評価額が多額になる | 行政から指導がはいりやすい |

| 使用例 | 個人開業医がM&Aをする 規模を縮小しつつも、売り手も存続させたい 分院を譲渡する | プロ経営者に経営を任せ、自分は医療に専念したい場合 支配権を一人に集約したい(離婚等) | 大手グループ法人の傘下に入る 合併後も消滅法人の勢力を維持し続けたい | 民間企業の医業経営進出 法人の新規設立を待つ余裕がない 旧法人を購入したい |

実際に医療法人の持分譲渡スキームが使われる事例

例1

医師Aは、医療法人甲として診療所を経営してきたが、健康に問題を抱えるようになり、引退を決意した。

そこで、近隣地域で病院を運営している医療法人グループ乙に持分を買い取ってもらうことにした。

Aが経営していた診療所は、乙が担ってくれている。

例2

変わった事例ですが、以下のようなケースもあります。

医師A(女)と医師B(男)は夫婦で医療法人甲会(持分のある法人)として、複数の分院を経営してきた。AとBの医療法人甲に対する出資持分は、それぞれ2分の1である。

しかし、夫婦仲が悪化し、離婚をすることになったため、Bは、自らの持分2分の1をAに対して譲渡し、退社した。また、分院のうちの一つを医療法人甲から買い受け、新たに個人開業医として開業することにした。

医療法人の持分譲渡メリット

買う側にとっては、将来高額の払戻金を期待できる。そうしたメリットを求めた買い手が付きやすい。

医療法人の持分譲渡デメリット

売り手側にとって持分の評価が高額になりすぎれば、かえって買い手がつかないおそれがある。

買い手側にとっても、出資持分の譲渡金額が大きいと、出資持分を買い取るための資金に対する金融機関からの融資は難しくなる。

社員総会においては、社員一人あたり一議決権なので、経営権の譲渡の対価として高額を支払い、社員になった場合であっても、買い手が経営権を掌握できないおそれもある。

持分を想定している経過措置型医療法人(社団形態のうち持分の定めがある医療法人)のみが可能。

持分の譲渡の手続き

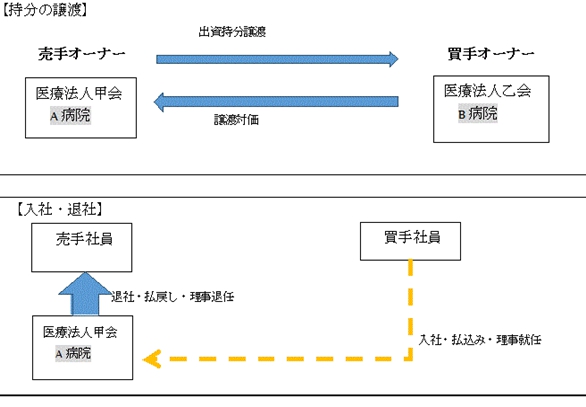

持分の譲渡を通じて医療法人を売買する場合、持分の譲渡だけではなく、従前の社員の退社、新しいメンバーの入社を伴います。

つまり、退社する社員から持分の買取り+理事長と役員の変更 ということになります。

具体的な流れを図で記載すると、

さらに具体的に流れを記載すると、

① 持分価格の算定

② ①価格での当事者間の合意、持分の売買

③役員の総入れ替え

ア 診療所名称変更等の定款変更認可

イ 役所への役員総入れ替えの変更届

ウ 保健所への診療所名称変更、診療科目変更、管理者の住所、氏名変更、定款変更にかかる診療所届出事項一部変更届

エ 法務局へ変更登記申請

オ 役所への登記事項届の依頼

弊社にて実際にあった過去の相談例

Q 持分にはどんな機能があるの?株式みたいに配当があるの?

上述のとおり、持分は基本的には株式と似たような性質を有しています。

ただ、株式と違って、持分には配当がありません。医療法人は非営利法人なので、法人の利益を社員に対し、分配することが法律上認められていないためです。

そのかわり、持分には、退社時に持分割合に応じた払戻金を支払ってもらう権利(払戻金請求権)や、法人解散時に残余財産を自らに分配するよう請求する権利(残余財産分配請求権)があります。

Q 退社にともない、持分相当額を法人から払戻してもらいたい。出資した額がそのまま戻ってくるのだろうか?

いいえ、出資額がそのまま払戻されるわけではありません。

退社時に医療法人が有している財産の総額に対する持分割合の払戻詩を受けることができます。

たとえば、Aが医療法人甲を設立したとき、1000万円の資本金のうちAの妻が200万円出資したとすると、Aの妻はその医療法人の資産全体に対し、五分の一の持分を有しているということになります。

その後、医療法人甲が順調に経営を続けた結果、資産が、現在4億になったとすると、Aの妻が有している五分の一の持分についての、評価額は、4億×1/5=8000万円になります。

つまり、Aの妻は、8000万円を払い戻しを求めることができます。

医療法人は、定期的に利益の配当ができないため、得た利益は法人の資産として貯えられます。法人の資産額が高くなればなるほど、持分の評価額が巨額になります。

Q 出資持分の払戻しに伴って税金はかかるのだろうか。かかるとしたら、どの程度かかるのか。

医療法人から払戻しを受けた額から、設立当時の出資額を差し引いた額が、配当所得にあたります。

払戻しをした医療法人は、配当所得の20%相当額を源泉所得税として納付します。

払戻しを受けた者は、配当所得について、他の所得とともに確定申告をする必要があります。

Q 出資持分を相続により取得した。持分にも相続税は課されるのか。

持分には、社員の退社の際に払戻しを請求できる権利(払戻請求権)や、解散の際に残余財産の分配を請求できる権利(残余分配請求権)があります。

そのため、持分には財産的価値があり、相続税の課税対象になります。

特に、医療法人が非営利法人であるために、持分の評価額が巨額になり、相続税もその分高額になることがあります。

相続税が高額なため、払えない場合には、持分の放棄という手段もあります。

上記の税務に関する説明はわかりやすさを重視し、ある程度説明を割愛しています。詳しくは、税理士の方にご相談ください。